Годы царствования Николая I (1825 - 1855) оцениваются историками как "апогей самодержавия".

Годы царствования Николая I (1825 - 1855) оцениваются историками как "апогей самодержавия".

Влияние восстания Декабристов на правления Николая I А. Ф. Тютчева «Он чистосердечно и искренне верил, что в состоянии всё видеть своими глазами, всё слышать своими ушами, всё регламентировать по своему разумению, всё преобразовывать своею волей. Он никогда не забывал, что, когда и кому приказывал, и следил за точным исполнением своих приказаний» . Порядок, к которому стремился Николай: ØСтрогая централизация; ØПолное единоначалие; ØБезоговорочное подчинение низших высшим. ØПостоянная борьба с революционны движением, гонение на все передовое и прогрессивное в стране

Влияние восстания Декабристов на правления Николая I А. Ф. Тютчева «Он чистосердечно и искренне верил, что в состоянии всё видеть своими глазами, всё слышать своими ушами, всё регламентировать по своему разумению, всё преобразовывать своею волей. Он никогда не забывал, что, когда и кому приказывал, и следил за точным исполнением своих приказаний» . Порядок, к которому стремился Николай: ØСтрогая централизация; ØПолное единоначалие; ØБезоговорочное подчинение низших высшим. ØПостоянная борьба с революционны движением, гонение на все передовое и прогрессивное в стране

Одной из первоочередных задач внутриполитического курса Николая I было укрепление полицейскобюрократического аппарата, учреждались многочисленные секретные комитеты и комиссии, находившиеся в непосредственном ведении царя и часто подменявшие министерства.

Одной из первоочередных задач внутриполитического курса Николая I было укрепление полицейскобюрократического аппарата, учреждались многочисленные секретные комитеты и комиссии, находившиеся в непосредственном ведении царя и часто подменявшие министерства.

В центре внимания правительства Николая I стояли три важнейшие проблемы: административная - совершенствование государственного управления, социальная - крестьянский вопрос, идеологическая - система просвещения и образования.

В центре внимания правительства Николая I стояли три важнейшие проблемы: административная - совершенствование государственного управления, социальная - крестьянский вопрос, идеологическая - система просвещения и образования.

Принцип режима личной власти монарха воплотился в разросшейся "собственной канцелярии" царя. Канцелярия царя стала ее I отделением, в обязанности которого входило подготавливать бумаги для императора и следить за исполнением его повелений.

Принцип режима личной власти монарха воплотился в разросшейся "собственной канцелярии" царя. Канцелярия царя стала ее I отделением, в обязанности которого входило подготавливать бумаги для императора и следить за исполнением его повелений.

Укрепление роли государственного аппарата Собственная Его Императорского Величества Канцелярия Отделение 2: Кодификаци я законов Отделение 1: Контроль за исполнением распоряжений императора Отделение 3: Орган политического сыска и контроля за умонастроениями 4 отделение создано в занималось женскими училищами и благотворительностью 5 отделение создано в Для реформы государственных крестьян. 6 отделение. Создано в по вопросам управления Кавказа

Укрепление роли государственного аппарата Собственная Его Императорского Величества Канцелярия Отделение 2: Кодификаци я законов Отделение 1: Контроль за исполнением распоряжений императора Отделение 3: Орган политического сыска и контроля за умонастроениями 4 отделение создано в занималось женскими училищами и благотворительностью 5 отделение создано в Для реформы государственных крестьян. 6 отделение. Создано в по вопросам управления Кавказа

31 января 1826 г. было создано II отделение "для совершения уложения отечественных законов", получившее название "кодификационного".

31 января 1826 г. было создано II отделение "для совершения уложения отечественных законов", получившее название "кодификационного".

Кодификация (упорядочение) законодательства проводилось II Отделением канцелярии под руководством Сперанского. М. М. В "Своде Законов Российской Империи" были изложены действующие законы.

Кодификация (упорядочение) законодательства проводилось II Отделением канцелярии под руководством Сперанского. М. М. В "Своде Законов Российской Империи" были изложены действующие законы.

Подготовка Единого свода законов. 1830 1833 Законодательные акты с Собрание законов «Соборного уложения» 1649 до Российской конца царствования империи в 45 т. Александра. I Свод законов Российской империи в 15 томах. Законодательные акты классифицированные по сферам их действия. М. Сперанский осуществил кодификацию за 5 лет.

Подготовка Единого свода законов. 1830 1833 Законодательные акты с Собрание законов «Соборного уложения» 1649 до Российской конца царствования империи в 45 т. Александра. I Свод законов Российской империи в 15 томах. Законодательные акты классифицированные по сферам их действия. М. Сперанский осуществил кодификацию за 5 лет.

Герцен назвал III отделение "вооруженной инквизицией, полицейским масонством", поставленным "вне закона и над законом". Во главе III отделения поставлен фаворит Николая I генерал А. Х. Бенкендорф, он же являлся и шефом жандармов.

Герцен назвал III отделение "вооруженной инквизицией, полицейским масонством", поставленным "вне закона и над законом". Во главе III отделения поставлен фаворит Николая I генерал А. Х. Бенкендорф, он же являлся и шефом жандармов.

В 1828 г. прибавилось IV отделение, которое управляло учебными, воспитательными и прочими "благотворительными" учреждениями, входящими в ведомство имени императрицы Марии Федоровны (матери царя)

В 1828 г. прибавилось IV отделение, которое управляло учебными, воспитательными и прочими "благотворительными" учреждениями, входящими в ведомство имени императрицы Марии Федоровны (матери царя)

Попытки Решения Крестьянского вопроса В 1842 г. вышел указ об «обязанных» крестьянах. Помещики могли освобождать крестьян с землей в наследственное владение, но за это крестьяне должны были выполнять различные повинности в пользу помещиков.

Попытки Решения Крестьянского вопроса В 1842 г. вышел указ об «обязанных» крестьянах. Помещики могли освобождать крестьян с землей в наследственное владение, но за это крестьяне должны были выполнять различные повинности в пользу помещиков.

В 1837 - 1841 гг. была проведена реформа в государственной деревне П. Д. Киселевым. Была запрещена продажа крепостных за долги; запрещалась также «розничная» продажа членов одной семьи, вводились крестьянское волостное и сельское самоуправление

В 1837 - 1841 гг. была проведена реформа в государственной деревне П. Д. Киселевым. Была запрещена продажа крепостных за долги; запрещалась также «розничная» продажа членов одной семьи, вводились крестьянское волостное и сельское самоуправление

Попытки Решения Крестьянского вопроса В государственных деревнях открывались школы; к 1854 г. было открыто 26 тыс. школ со 110 тыс. учащимися. Для того, чтобы обезопасить крестьян от неурожаев, было решено создать «общественную запашку» . Здесь крестьяне работали сообща и пользовались плодами общего труда.

Попытки Решения Крестьянского вопроса В государственных деревнях открывались школы; к 1854 г. было открыто 26 тыс. школ со 110 тыс. учащимися. Для того, чтобы обезопасить крестьян от неурожаев, было решено создать «общественную запашку» . Здесь крестьяне работали сообща и пользовались плодами общего труда.

Попытки Решения Крестьянского вопроса 1847 г. крепостные получили право выкупа на свободу в том случае, если поместье их владельца выставлялось на продажу за долги; в 1848 г. им было предоставлено право покупать незаселенные земли и строения. Крепостное право в России продолжало сохраняться.

Попытки Решения Крестьянского вопроса 1847 г. крепостные получили право выкупа на свободу в том случае, если поместье их владельца выставлялось на продажу за долги; в 1848 г. им было предоставлено право покупать незаселенные земли и строения. Крепостное право в России продолжало сохраняться.

Укрепление Дворянского сословия Николай I уделял большое внимание задаче укрепления дворянского сословия. Был изменен порядок наследования крупных имений. Они теперь не могли быть раздроблены и передавались старшему в роде. С 1928 г. в средние и высшие учебные заведения принимались только дети дворян и чиновников.

Укрепление Дворянского сословия Николай I уделял большое внимание задаче укрепления дворянского сословия. Был изменен порядок наследования крупных имений. Они теперь не могли быть раздроблены и передавались старшему в роде. С 1928 г. в средние и высшие учебные заведения принимались только дети дворян и чиновников.

Укрепление Дворянского сословия Указ о майоратах 1845. Повышение чинов, дававших право на дворянское звание (1845). Усиление роли дворянских собраний.

Укрепление Дворянского сословия Указ о майоратах 1845. Повышение чинов, дававших право на дворянское звание (1845). Усиление роли дворянских собраний.

Почетные граждане были двух степеней: потомственные (купцы первой гильдии, ученые, художники, дети личных дворян и духовенства с образовательным цензом) и личные (чиновники до 12 -го ранга) Почетные граждане: потомственные личные

Почетные граждане были двух степеней: потомственные (купцы первой гильдии, ученые, художники, дети личных дворян и духовенства с образовательным цензом) и личные (чиновники до 12 -го ранга) Почетные граждане: потомственные личные

В основу народного просвещения при Николае I был положен принцип строгой сословности и бюрократической централизации, что нашло свое воплощение в изданном в 1828 г. Уставе учебных заведений.

В основу народного просвещения при Николае I был положен принцип строгой сословности и бюрократической централизации, что нашло свое воплощение в изданном в 1828 г. Уставе учебных заведений.

26 июля 1835 г. был издан «Общий устав императорских российских университетов» учреждается ряд специальных учебных заведений: Технологический институт, Архитектурное училище, Императорское училище правоведения, Земледельческий институт, Главный педагогический институт, Военно-морская академия в Петербурге.

26 июля 1835 г. был издан «Общий устав императорских российских университетов» учреждается ряд специальных учебных заведений: Технологический институт, Архитектурное училище, Императорское училище правоведения, Земледельческий институт, Главный педагогический институт, Военно-морская академия в Петербурге.

Введение Цензуры Для обуздания печати Николай ввел жесткую цензуру. Цензура находилась в ведении Министерства народного просвещения, которое возглавлял С. С. Уваров. «Устав о цензуре» 1826 г. , названный «чугунным» . Было запрещено принимать крепостных в средние и высшие учебные заведения. С. С. Уваров.

Введение Цензуры Для обуздания печати Николай ввел жесткую цензуру. Цензура находилась в ведении Министерства народного просвещения, которое возглавлял С. С. Уваров. «Устав о цензуре» 1826 г. , названный «чугунным» . Было запрещено принимать крепостных в средние и высшие учебные заведения. С. С. Уваров.

И все же, несмотря на цензурные строгости, в 30 -40 -е годы были опубликованы "Ревизор" и "Мертвые души" Н. В. Гоголя, повести А. И. Герцена "Доктор Крупов" и "Кто виноват? "

И все же, несмотря на цензурные строгости, в 30 -40 -е годы были опубликованы "Ревизор" и "Мертвые души" Н. В. Гоголя, повести А. И. Герцена "Доктор Крупов" и "Кто виноват? "

В 30 -40 гг. 19 века в России начался промышленный переворот. Под промышленным переворотом понимают исторический период перехода от мануфактуры – предприятия, основанные на ручном труде, - к машинному производству. Промышленный переворот начался в первую очередь в хлопчато-бумажной промышленности

В 30 -40 гг. 19 века в России начался промышленный переворот. Под промышленным переворотом понимают исторический период перехода от мануфактуры – предприятия, основанные на ручном труде, - к машинному производству. Промышленный переворот начался в первую очередь в хлопчато-бумажной промышленности

С середины 30 -х гг. началось железнодорожное строительство. Вслед за первой железной дорогой из Петербурга в Царское Село, построенной в 1837 г. (работали 6 паровозов, закупленных за рубежом), были выпущены Варшавско-Венская (1848 г.) и Николаевская, соединившая Петербург с Москвой (1851 г.).

С середины 30 -х гг. началось железнодорожное строительство. Вслед за первой железной дорогой из Петербурга в Царское Село, построенной в 1837 г. (работали 6 паровозов, закупленных за рубежом), были выпущены Варшавско-Венская (1848 г.) и Николаевская, соединившая Петербург с Москвой (1851 г.).

Реформы Е. Ф. Канкрина К 1825 году внешний долг России достиг 102 млн рублей серебром Министр финансов Канкрин: Ограничивал государственные расходы, осторожно пользовался кредитом, проводил политику покровительства русской промышленности и торговли, облагал высокими пошлинами ввозимые в Россию промышленные товары. В 1839- 1843 гг. Канкрин провел денежную реформу. Главным платежным средством стал серебряный рубль. Затем были выпущены кредитные билеты, которые можно было свободно обменять на серебро. Благодаря этим мерам Канкрин добился бездефицитности государственного бюджета, укрепил финансовое положение страны. Сохранялась пропорция между количеством кредитных билетов и государственным запасом серебра.

Реформы Е. Ф. Канкрина К 1825 году внешний долг России достиг 102 млн рублей серебром Министр финансов Канкрин: Ограничивал государственные расходы, осторожно пользовался кредитом, проводил политику покровительства русской промышленности и торговли, облагал высокими пошлинами ввозимые в Россию промышленные товары. В 1839- 1843 гг. Канкрин провел денежную реформу. Главным платежным средством стал серебряный рубль. Затем были выпущены кредитные билеты, которые можно было свободно обменять на серебро. Благодаря этим мерам Канкрин добился бездефицитности государственного бюджета, укрепил финансовое положение страны. Сохранялась пропорция между количеством кредитных билетов и государственным запасом серебра.

«Внешняя политика Николая I»: Направления внешней политики a) Западноевропейское направление b) Ближневосточное Западноевропейское направление a) b) c) d) Русско-польская война 1830- 1831 годов. 1848 г. – революция во Франции. Март 1848 - лето 1849 – революция в Германии. 3 марта 1848 - 5 сентября 1849 – революция в Венгрии. Ближневосточное направление. a) Война в Закавказье b) Русско-турецкая война 1828- 1829 годов.

«Внешняя политика Николая I»: Направления внешней политики a) Западноевропейское направление b) Ближневосточное Западноевропейское направление a) b) c) d) Русско-польская война 1830- 1831 годов. 1848 г. – революция во Франции. Март 1848 - лето 1849 – революция в Германии. 3 марта 1848 - 5 сентября 1849 – революция в Венгрии. Ближневосточное направление. a) Война в Закавказье b) Русско-турецкая война 1828- 1829 годов.

Основной задачей внешней политики России в Западной Европе стало поддержание старых монархических режимов и борьба с революционным движением. Николаю импонировала роль международного жандарма в Европе, которую взяла на себя Россия в связи с образованием "Священного союза".

Основной задачей внешней политики России в Западной Европе стало поддержание старых монархических режимов и борьба с революционным движением. Николаю импонировала роль международного жандарма в Европе, которую взяла на себя Россия в связи с образованием "Священного союза".

Русско-польская война 1830- 1831 годов. Началась 29 ноября 1830 года и продолжалась до 21 октября 1831 года. Лозунг - восстановления «исторической Речи Посполитой» в границах 1772 года. Сейм принял акт о низложении Николая и запрете династии Романовых занимать польский престол. К концу восстания, армия насчитывала 80. 821 человек. Численность всех войск, которые предполагалось употребить против поляков, доходила до 183 тыс.

Русско-польская война 1830- 1831 годов. Началась 29 ноября 1830 года и продолжалась до 21 октября 1831 года. Лозунг - восстановления «исторической Речи Посполитой» в границах 1772 года. Сейм принял акт о низложении Николая и запрете династии Романовых занимать польский престол. К концу восстания, армия насчитывала 80. 821 человек. Численность всех войск, которые предполагалось употребить против поляков, доходила до 183 тыс.

В 1848 -1849 годах по Европе пронёсся новый, еще более мощный, шквал революций. В их подавлении Николай I принял самое активное участие.

В 1848 -1849 годах по Европе пронёсся новый, еще более мощный, шквал революций. В их подавлении Николай I принял самое активное участие.

Вторым и главным направлением внешней политики России в 20 -50 -х годах было решение восточного вопроса. На юге сложилась весьма непростые взаимоотношения с Османской империей и Ираном.

Вторым и главным направлением внешней политики России в 20 -50 -х годах было решение восточного вопроса. На юге сложилась весьма непростые взаимоотношения с Османской империей и Ираном.

Стремление царизма распространить свое влияние на территории Кавказа встретило упорное сопротивление народов Дагестана, Чечни, Адыгеи. В 1817 г. началась длившаяся многие годы Кавказская война

Стремление царизма распространить свое влияние на территории Кавказа встретило упорное сопротивление народов Дагестана, Чечни, Адыгеи. В 1817 г. началась длившаяся многие годы Кавказская война

В горах Дагестана появился знаменитый Шамиль. В центральной части Чечни Шамиль создал сильное теократическое государство – имамат со столицей в Ведено. В 1854 г. Шамиль потерпел поражение

В горах Дагестана появился знаменитый Шамиль. В центральной части Чечни Шамиль создал сильное теократическое государство – имамат со столицей в Ведено. В 1854 г. Шамиль потерпел поражение

Кавказская война продолжалась без малого полвека (с 1817 по 1864 г.) и стоила многих жертв (русские войска потеряли в этой войне 77 тыс. человек).

Кавказская война продолжалась без малого полвека (с 1817 по 1864 г.) и стоила многих жертв (русские войска потеряли в этой войне 77 тыс. человек).

В конце 20 -х начале 30 -х годах внешняя политика России на Кавказе и Балканах была исключительно успешной. Русско-персидская война 1826 -1828 годов закончилась поражением Персии, и в состав России вошли Армения и Северный Азербайджан.

В конце 20 -х начале 30 -х годах внешняя политика России на Кавказе и Балканах была исключительно успешной. Русско-персидская война 1826 -1828 годов закончилась поражением Персии, и в состав России вошли Армения и Северный Азербайджан.

Война с Турцией (1828 -1829 годы), тоже успешная для России. В результате русско-турецкой и русско-иранской войн конца 20 -х годов XIX века в состав Российской империи окончательно было включено Закавказье: Грузия, Восточная Армения, Северный Азербайджан. С этого времени Закавказье стало неотъемлемой частью Российской империи.

Война с Турцией (1828 -1829 годы), тоже успешная для России. В результате русско-турецкой и русско-иранской войн конца 20 -х годов XIX века в состав Российской империи окончательно было включено Закавказье: Грузия, Восточная Армения, Северный Азербайджан. С этого времени Закавказье стало неотъемлемой частью Российской империи.

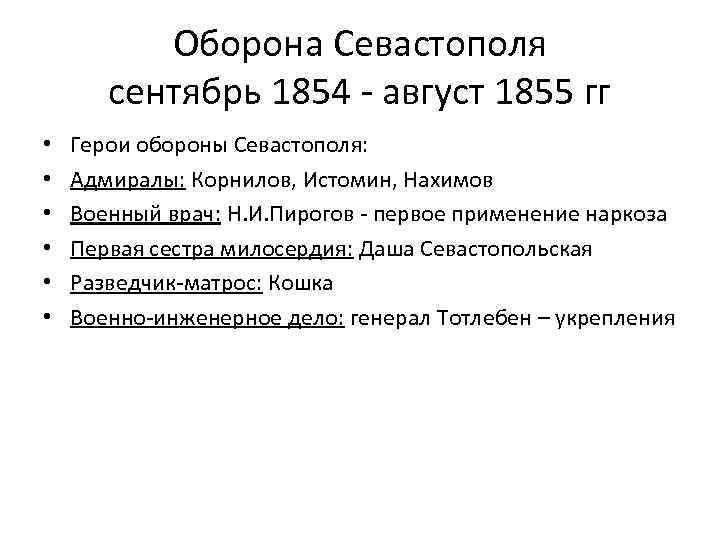

Оборона Севастополя сентябрь 1854 - август 1855 гг Герои обороны Севастополя: Адмиралы: Корнилов, Истомин, Нахимов Военный врач: Н. И. Пирогов - первое применение наркоза Первая сестра милосердия: Даша Севастопольская Разведчик-матрос: Кошка Военно-инженерное дело: генерал Тотлебен – укрепления

Оборона Севастополя сентябрь 1854 - август 1855 гг Герои обороны Севастополя: Адмиралы: Корнилов, Истомин, Нахимов Военный врач: Н. И. Пирогов - первое применение наркоза Первая сестра милосердия: Даша Севастопольская Разведчик-матрос: Кошка Военно-инженерное дело: генерал Тотлебен – укрепления

Малахов курган, господствующая высота юго-восточнее Севастополя. 27 августа 1855 г. превосходящие силы французов овладели Малаховым курганом, после чего русские войска оставили южную сторону Севастополя.

Малахов курган, господствующая высота юго-восточнее Севастополя. 27 августа 1855 г. превосходящие силы французов овладели Малаховым курганом, после чего русские войска оставили южную сторону Севастополя.

Окончание войны 1855 г. – гибель Корнилова, Нахимова, Истомина Август 1855 г. – Севастополь взят. Падение Севастополя = конец войны. Новый император – АII идет на переговоры о мире. Март 1856 г. – Парижский мир. Россия теряет часть Бесарабии, покровительство над Сербией и Дунайскими княжествами. Самое унизительное для России – Черное море = нейтральное Россия не имеет права иметь там военные укрепления. Севастополь обменен на крепость Карс.

Окончание войны 1855 г. – гибель Корнилова, Нахимова, Истомина Август 1855 г. – Севастополь взят. Падение Севастополя = конец войны. Новый император – АII идет на переговоры о мире. Март 1856 г. – Парижский мир. Россия теряет часть Бесарабии, покровительство над Сербией и Дунайскими княжествами. Самое унизительное для России – Черное море = нейтральное Россия не имеет права иметь там военные укрепления. Севастополь обменен на крепость Карс.

В первой половине XIX в. завершился процесс добровольного вхождения Казахстана в состав Российской империи и было положено начало присоединению Средней Азии.

В первой половине XIX в. завершился процесс добровольного вхождения Казахстана в состав Российской империи и было положено начало присоединению Средней Азии.

Николай I Павлович (1825 – 1855 гг.) – император России. (См. схему «Романовы на русском престоле 1613 – 1917 гг.» и статью «Романовы»)

Личность Николая I неоднозначно оценивалась современниками и потомками. Приближенные восхищались его необыкновенной работоспособностью, скромностью в быту. Радикальные общественные деятели XIX в. оставили весьма резкие отзывы, называя его тираном и деспотом с кругозором «ротного командира».

Николая не готовили к управлению Россией. В молодости он пренебрегал получением серьезного образования. Его интересовали лишь военное дело, особенно внешняя сторона – парады, маневры и муштра. А.И. Герцен назвал его солдатом «по призванию, по образованию по наружности и по внутренности». Однако природный ум и железная воля, умение подбирать способных исполнителей его предначертаний, дали Николаю I возможность достаточно эффективно управлять государством. Цель своей политики он видел в укреплении внутреннего и внешнего положения России, в недопущении в нее революционной «заразы». Методом решения этих задач должны были стать реформы, проводимые «сверху», правительством.

Внутренняя политика. При Николае I уменьшается роль Государственного совета как законосовещательного органа. Система министерств, созданная при Александре I, была подменена разросшейся Собственной Его Императорского Величества канцелярией. Особое место занимает III Отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии и приданный ему корпус жандармов, осуществлявшие политический сыск в России и за ее пределами.

В 70-ти тысячной армии чиновников половину составляли военные. Широко практиковалось создание секретных комитетов для разработки различных законопроектов. Эти комитеты подчинялись лично царю. Бюрократизация имела двоякий результат. С одной стороны, она действительно на какое-то время могла обеспечить больший порядок в стране. С другой стороны, она привела к пробуксовыванию государственного механизма, к волоките, коррупции, казнокрадству и взяточничеству.

Николай I твердо верил, что неукоснительное следование всех граждан букве закона обеспечит порядок в стране. Поэтому в его царствование была проведена кодификация (упорядочение) российского законодательства. Эту работу выполнил М.М. Сперанский. Это способствовало усилению бюрократического аппарата. В целом реформы государственного управления Николая I способствовали укреплению личной власти царя и усилению централизации и военизации государства. (См. схему «Система государственного управления России при Николае I»).

При Николае I на некоторое время удалось укрепить финансовую систему России. В 1839 – 1844 гг. по инициативе министра финансов графа Е.Ф. Канкрина была проведена финансовая реформа. В основу денежного обращения был положен серебряный рубль. С 1843 г. ассигнации стали постепенно изыматься у населения путем обмена по обязательному курсу (3,5 рубля ассигнациями приравнивались к 1 рублю серебром) на кредитные билеты, которые, в свою очередь, свободно обменивались на серебро. Реформа способствовала оздоровлению финансов, но неурожаи 1830-1840-х гг. и Крымская война 1853-1856 гг. вызвали новые финансовые трудности. Внутренний и внешний долг государства увеличился в несколько раз.

Крестьянский вопрос при Николае I обострился еще больше. Крестьяне и передовые общественные деятели требовали его немедленного решения. Поэтому правительство вынуждено было принимать меры, направленные на смягчение крепостного права. Было запрещено отдавать крепостных на заводы и ограничено право помещиков ссылать крестьян в Сибирь. В 1841 г. был принят закон, запрещавший продавать крестьян поодиночке и без земли. В 1843 г. безземельных дворян лишили права приобретать крестьян.

Так было покончено с сами уродливыми формами крепостничества, когда разрушались крестьянские семьи, а их члены использовались как домашние рабы. В 1842 г. был издан указ «Об обязательных крестьянах». Он продолжил линию, намеченную указом 1803 г. о свободных хлебопашцах. Он не обязывал помещиков предоставлять землю крестьянам, получавшим личную свободу без выкупа. За данный в пользование надел крестьянин обязан был отработать определенные повинности. Регламентация взаимоотношений между помещиками и крестьянами западных губерний выразилась во введении инвентарей, которые определяли размеры крестьянских наделов и повинностей, способы возможного наказания крестьян. Однако все это были частичные меры, не менявшие сути крепостнических отношений в деревне.

В 1837 – 1841 гг. под руководством графа П.Д. Киселева была проведена широкая система мероприятий – реформа управления государственными крестьянами. Цель реформы – поднять благосостояние этой категории крестьян, чтобы облегчить сбор налогов и показать помещикам пример отношения к крестьянам. Реформа улучшала материальное и правовое положение государственных крестьян, ввела принцип крестьянского местного самоуправления. Однако реформа продолжалась недолго. В целом крестьянский вопрос решен не был, хотя и появился определенный опыт, на который могли опереться последователи хотя и появился определенный опыт. В целом крестьянский вопрос решен не был.вела принцип крестьянского местного самоуправления..

Внутренняя политика Николая I, особенно в последние годы (1848 – 1855 гг.) была реакционно-репрессивной. В «мрачное семилетие» Россия была образцом бюрократически-полицейского государства. Свирепствовала цензура, деятельность жандармов и III-го отделения устрашала всю страну. Реакционной была политика правительства в области образования. Еще в конце 1820-х гг. законодательно были закреплены сословность, замкнутость образования, ограничение в получении образования представителями низших сословий. Устав 1855 г. фактически ликвидировал автономию университетов и поставил их под жесткий контроль попечителей учебных округов, полиции и местных властей. Была повышена плата за обучение и сокращен набор студентов. Программы университетов пересматривались, из них изымалась философия и другие «отвлеченные» науки, не имевшие прикладного значения. Подавлялись инициатива и творчество, не согласованные с пожеланиями начальства. В вузах насаждалась казарменная дисциплина. Такая политика тормозила не только развитие образования и науки, но и всей культуры России. К середине века явственно проявилась назревшая необходимость реформирования сложившейся системы образования.

П одавив восстание декабристов, царский трон в России занял Николай I, правление которого, как заметил А.И. Герцен, "торжественно открылось виселицами".

В то время Николаю Павловичу было 29 лет. Он родился в 1796 г., четырех лет от роду лишился отца и по-сыновьи благоговел перед братом Александром, который был почти на 20 лет старше. Женился Николай, подобно старшему брату, отцу и деду, на немке, дочери прусского короля Фридриха Вильгельма III Шарлотте (по-русски переименованной в Александру Федоровну), и обожал все немецкое. Среди его ближайших соратников преобладали немцы - Бенкендорф, Адлерберг, Клейнмихель, Нессельроде, Дибич, Дубельт и др.

Новый самодержец, в отличие от Александра I, получил скудное образование. Его как третьего из сыновей Павла не готовили к царствованию и вообще к серьезным государственным делам. Педант, солдафон, самодур, он, по мнению Ф. Энгельса, представлял собой лишь "самодовольную посредственность с кругозором ротного командира". "Высочайший фельдфебель", - сказал о нем Герцен.

Все же современники находили в личности Николая I и привлекательные черты: царственное обаяние, силу характера, трудолюбие, непритязательность в быту, равнодушие к спиртному. Как государь, он считал для себя образцом Петра I, старался подражать ему, и не без успеха. "В нем много прапорщика и немного Петра Великого", - гласит запись в дневнике А.С. Пушкина от 21 мая 1834 г.

Выражая интересы господствующего класса дворян-крепостников, Николай I вместе с тем сводил государственную власть к личному произволу на манер военного командования. До вступления на престол он командовал гвардейской бригадой. Сменив бригаду на государство, он перенес армейские навыки управления на государственные дела. Россия представлялась ему воинским соединением, в котором царит воля его командира, то бишь государя. Характерна в этом отношении фраза, сказанная Николаем на смертном одре сыну: "Сдаю тебе команду".

Самое большое удовлетворение Николай как государь и как личность находил именно в том, чтобы командовать , все и вся военизировать и устрашать. Он и в детские годы, по признанию его официального биографа М.А. Корфа, "бил палкой или чем попало товарищей игр своих", а став царем, получил от народа прозвище "Николай Палкин". Сам по себе бездушный, злой, хотя и с эффектно-воинственной, но колючей внешностью ("остриженная и взлысистая медуза с усами", по выражению Герцена), он внушал людям безотчетный страх. "Люди в его присутствии, - читаем у В.О. Ключевского, - инстинктивно вытягивались. Шутили, что даже хорошо вычищенные пуговицы мундира тускнели при его появлении".

Николаевский стиль управления государством выразился в том, что на все важнейшие административные должности были расставлены генералы. Не говоря уже о военном и морском ведомствах, министерства внутренних дел, финансов, путей сообщения, почтовый департамент возглавлялись генералами. Министром просвещения был адмирал (А.С. Шишков). Даже во главе церкви, на пост обер-прокурора Святейшего Синода был назначен гусарский полковник, лихой наездник Н.А. Протасов, который по-военному распоряжался церковными делами и дослужился на этом поприще до генерала.

Николай I любил повторять, что ему нужны "не умники, а верноподданные". "Он хотел бы, - писал о нем С.М. Соловьев, - отрубить все головы, которые поднимались над общим уровнем". Поэтому и были ниже "общего уровня" головы ближайших приспешников Николая - министра двора В.Ф. Адлерберга, военного министра А.И. Чернышева, обер-прокурора Синода Н.А. Протасова, министра иностранных дел К.В. Нессельроде, главно управляющего /102/ путями сообщения П.А. Клейнмихеля, шефа жандармов А X. Бенкендорфа, каждый из которых просидел на своем посту как минимум половину николаевского царствования. Уместно добавить к ним еще Ф.П. Вронченко, о котором говорили, что он за всю свою жизнь познал арифметику только до дробей, и которого Николай сделал своим министром финансов после смерти "неприлично" умного Е.Ф. Канкрина. По своим дарованиям все они вместе взятые не стоили одного М.М. Сперанского, но зато они лучше, чем Сперанский, владели самым ценным в глазах царя умением - повиноваться и угождать своему повелителю.

Разумеется, были у Николая I и министры-"умники" (тот же Канкрин, Л.А. Перовский, в особенности П.Д. Киселев), но таких самодержец ценил меньше, чем "верноподданных".

Методы управления государством при Николае I были типично аракчеевскими, да и штат управляющих состоял из приверженцев Аракчеева, хотя его самого среди них уже не было, - он был уволен со всех постов через пять дней после воцарения Николая. Отчасти сказалась здесь дурная репутация любимца Александра I, но главная причина его опалы заключалась в том, что в дни междуцарствия Аракчеев, по выражению проф. С.Б. Окуня, "сделал ставку не на ту лошадь, которая первой пришла к финишу". Он "ставил" на Константина и проиграл. "Только мелкой злопамятностью Николая, - заметил по этому поводу Герцен, - и можно объяснить, что он не употребил никуда Аракчеева, а ограничился его подмастерьями". Кстати, одним из таких "подмастерьев", "тварью Аракчеева", как тогда говорили, был Клейнмихель - настолько жестокий, что сам Аракчеев, когда хотел особо наказать какое-либо из военных поселений, угрожал: "Я пришлю вам Клейнмихеля!"

"Апогей самодержавия" - так называл А.Е. Пресняков время Николая I. Действительно, каждый день своего 30-летнего царствования Николай использовал для того, чтобы всемерно укреплять самодержавный режим. Прежде всего с целью заблаговременного обезвреживания революционных идей Николай усилил политический сыск. Именно он 3 июля 1826 г. образовал зловещее III отделение Собственной Его императорского величества канцелярии. Личная канцелярия царя, оформившаяся при Павле I в 1797 г., теперь была поставлена над всеми государственными учреждениями. Ее I отделение ведало подбором кадров, II - кодификацией законов, а III - сыском (всего в Канцелярии было шесть отделений).

III отделение разделялось на пять экспедиций, которые следили за революционерами, сектантами, уголовниками, иностранцами и /103/ прессой. В 1827 г. ему был придан жандармский корпус, численность которого сразу же превысила 4 тыс. человек и в дальнейшем постоянно росла. Всю страну разделили на пять жандармских округов во главе с генералами. Начальник III отделения являлся и шефом жандармов. На этот пост выдвигались самые близкие к царю лица. Первым из них был граф А.Х. Бенкендорф - услужливый царедворец и проницательный (хотя и ленивый) сыщик. Должность управляющего III отделением. совмещалась с должностью начальника штаба корпуса жандармов. Четверть века, с 1831 по 1856 г., их занимал генерал Л.В. Дубельт, который, чтобы выслужиться перед царем, сам сочинял заговоры, а потом "разоблачал" их. Этот управляющий был умнее не только своих начальников, но и (цитирую Герцена) "умнее всего Третьего отделения и всех отделений Собственной Е.и.в. канцелярии". Имя Дубельта стало в николаевской России нарицательным для обозначения вездесущего и всеведущего карателя, жуткого в своей палаческой учтивости. "Нет, мой добрый друг , - говорил он на допросе очередной жертве, - вы меня, старого воробья, не проведете. Это все поэзия, мой дорогой друг , а вы у меня в крепости все-таки посидите".

Чтобы замаскировать репрессивную сущность III отделения, официальная пропаганда восхваляла его как блюстителя законности в стране, как орган, призванный стоять горой за "бедных и сирых". С этой целью распространялась легенда о том, что Николай I вместо инструкции о руководстве III отделением протянул Бенкендорфу носовой платок и сказал: "Вот тебе инструкция: чтоб ни один платок в России не был омочен слезами!" Никто не верил таким легендам. За время царствования Николая каждый россиянин мог убедиться в том, что III отделение - это, как назвал его Герцен, "вооруженная инквизиция", которая стоит "вне закона и над законом". "Страшно в нем не то, что оно делает, а то, что оно может сделать, - писал шефу жандармов В.А. Долгорукову его помощник и преемник П.А. Шувалов. - А может оно во всякую минуту вторгнуться в каждый дом и семейство, схватить там какую угодно жертву и заключить в каземат, извлечь из этой жертвы какое угодно признание, не прибегая к пытке, а потом может представить государю все дело в таком виде, в каком пожелает".

Главной заботой жандармского ведомства было своевременное раскрытие и подавление всякого инакомыслия, любого недовольства существующим режимом. Не только восстание декабристов испугало Николая I и заставило его совершенствовать карательный аппарат - новый царь с тревогой следил и за растущим брожением в народных "низах". Массовое движение при нем резко усилилось: за 1826-1850 гг. - почти 2000 крестьянских волнений против 650 за 1801-1825 гг. Все чаще бунтовали и городские рабочие. Крестьяне требовали земли и воли, горожане - воли и хлеба. /104/ Агентура III отделения оперативно доносила с мест в Петербург о "злостных" притязаниях "черни". При этом она из года в год подчеркивала опасную для царизма тенденцию: крестьяне стремятся к освобождению уже не от отдельных тягот крепостничества, а вообще от крепостного права: "мысль о свободе тлеет между ними беспрерывно". Жандармский корпус сам участвовал в подавлении беспорядков "черни", а против крупных волнений Николай I посылал даже кадровые войска.

Наибольший размах из массовых выступлений в николаевской России приобрели "чумные" и "холерные" бунты 1830-1831 гг. Так они были названы официально, поскольку непосредственным поводом к ним послужили карантинные меры против эпидемий чумы и холеры (в чумные карантины отправляли тогда - по безалаберности, спешке или злонамеренно - здоровых людей, глумились над женщинами под предлогом медицинских осмотров). Коренной же причиной всех этих бунтов был самодержавно-крепостнический гнет в различных его проявлениях, т. е. гражданское бесправие простонародья, произвол властей, грабительские поборы с населения, воистину эпидемия чиновничьих злоупотреблений, - все это в условиях карантинных ограничений усугубилось и повлекло за собой взрыв яростного протеста народных масс.

Так, 3 июня 1830 г. восстала городская беднота Севастополя, ее поддержали матросы и солдаты местного гарнизона. Восставшие захватили город и держали его в своих руках три дня. Военный губернатор Севастополя генерал-лейтенант Н.А. Столыпин (дед главы правительства при Николае II П.А. Столыпина) был убит. Давили севастопольское восстание полки боевого генерала (будущего фельдмаршала) князя М.С. Воронцова. Усмирив город, он предал 1580 бунтовщиков военно-полевому суду. Их расстреливали, прогоняли сквозь строй, секли розгами, высылали, вплоть до Сибири. Каратели не щадили никого: их жертвами стали даже дети "старее 5 лет" (как повелел сам Николай I) - таких малышей отрывали от родителей и поголовно сдавали в кантонисты, т. е. в ученики низших военно-сиротских школ с тяжелейшим, изуверским режимом "обучения".

Еще сильнее и опаснее для царизма оказался "холерный" бунт военных поселян и присоединившихся к ним кадровых солдат в Новгородской губернии с 11 июля 1831 г. Здесь на территории в 9 тыс. кв. км располагались 120 тыс. солдат, поселян и членов их семей. Почти все они восстали и начали расправляться с ненавистными властями, сговариваясь в ряде мест "о погублении всех офицеров" и даже открыто угрожая "никого из начальников не оставить в живых". При этом многие из них хорошо сознавали антифеодальную заостренность своего бунта. В записках одного из карателей, товарища детских игр Николая I полковника И.И. Панаева, рассказано, как один из вожаков поселян в ответ на вопрос следствия, верит ли он, что господа нарочно отравляют /105/ воду в колодцах, заявил: "Что тут говорить! Для дураков - яд да холера, а нам надобно, чтоб вашего дворянского козьего племени не было!"

Царь и его окружение в те две недели, пока продолжался новгородский бунт, пережили страх, небывалый после восстания декабристов. Зато и "отомстили" бунтовщикам - расправа была свирепой: более 4,5 тыс. поселян и солдат предстали перед военно-полевым судом, посыпались приговоры к смерти, на каторгу, в ссылку. Только в Старой Руссе были забиты насмерть 129 человек.

Однако эти репрессии в конечном счете оказывались тщетными. Массовые волнения вспыхивали в разных концах страны вновь и вновь, с каждым годом усиливая напряженность в отношениях между народом и властью. Наблюдательный француз А. де Кюстин, изучавший тогда Россию, в 1839 г. так суммировал свои впечатления: "Россия - котел с кипящей водой, котел, крепко закрытый, но поставленный на огонь, разгорающийся все сильнее и сильнее".

Николай I понимал, что держать в узде "темный" народ он сможет только при условии, если сделает надежной опорой престола образованное меньшинство нации. Будучи верен избранному раз и навсегда силовому методу правления, он замыслил и эту задачу решить кнутом, а не пряником. Поэтому он сделал одной из главных жертв инквизиции область просвещения и культуры: стремясь пресечь в зародыше всякое инакомыслие, Николай I разнуздал здесь такую реакцию, которая превзошла мракобесие А.Н. Голицына и М.Л. Магницкого.

10 июня 1826 г. был издан новый цензурный устав из 230(!) запретительных параграфов. Он запрещал "всякое произведение словесности, не только возмутительное против правительства и поставленных от него властей, но и ослабляющее должное к ним почтение", а кроме того, многое другое, вплоть до "бесплодных и пагубных (на взгляд цензора. - Н.Т. ) мудрований новейших времен" в любой области науки. Современники назвали устав "чугунным" и мрачно шутили, что теперь наступила в России "полная свобода... молчания".

Руководствуясь уставом 1826 г., николаевские цензоры доходили в запретительном рвении до абсурда. Один из них запретил печатать учебник арифметики, так как в тексте задачи увидел между цифрами три точки и заподозрил в этом злой умысел автора. Председатель цензурного комитета Д.П. Бутурлин (разумеется, генерал) предлагал даже вычеркнуть отдельные места (например: "Радуйся, незримое укрощение владык жестоких и звероподобных...") из акафиста Покрову Божией матери, поскольку они с точки зрения "чугунного" устава выглядели неблагонадежными. /106/ Сам Л.В. Дубельт не стерпел и выругал цензора, когда тот против строк:

О как бы я желал

В тиши и близ тебя

К блаженству приучиться! -

обращенных к любимой женщине, наложил резолюцию: "Запретить! К блаженству приучаться должно не близ женщины, а близ Евангелия".

Джон Мильтон говорил: "Свобода печати - главный залог свободы страны". С.М. Кравчинский перефразировал тезис Мильтона: "Закабаление печати - главная гарантия деспотизма". Эти слова определяют смысл цензурной политики Николая I. Герцен обрисовал ее так: "Николай Павлович держал 30 лет за горло кого-то, чтобы тот не сказал чего-то". Вот разительная иллюстрация к этим словам. Как сообщила в одном из номеров за 1848 год газета "Московские ведомости", мещанин Никифор Никитин за "крамольные" речи о возможном полете на Луну был сослан в глухое казахское селение... Байконур (тот самый Байконур, где теперь находится всемирно известный космодром, с которого советские ракеты уже стартовали и к Луне, и еще дальше - к Марсу, к Венере)

Министерство просвещения при Николае I более всего старалось угодить царю, а царь, по свидетельству академика С.М. Соловьева, "инстинктивно ненавидел просвещение <...> Он был воплощенное: "не рассуждать!"". Московский университет он называл "волчьим гнездом" и от одного вида его, если случалось проезжать мимо, впадал в дурное расположение духа (об этом рассказывал другой академик - Ф.И. Буслаев). Немудрено, что во главе Министерства просвещения при Николае сменился целый "зоопарк" отъявленных реакционеров: А.С. Шишков (с 1824 г.), К.А. Ливен (с 1828), С.С. Уваров (с 1833), П.А. Ширинский-Шихматов (с 1849), А.С. Норов (с 1853 г.).

Самым мрачным детищем реакции в области просвещения стал новый школьный устав от 8 декабря 1828 г. Он перестроил всю школу по феодально-сословному принципу, а преемственность между начальной, средней и высшей школой, узаконенную в 1803 г., ликвидировал. Теперь разрешалось принимать в гимназии только детей дворян и чиновников. Детям купцов и мещан предназначались уездные (трехклассные) училища, а крестьянским детям - лишь приходские (одноклассные) школы. "Науки, - поучал министр Шишков, - полезны только тогда, когда они, как соль, употребляются в меру, смотря по состоянию людей". Впрочем, власти старались, чтобы наук было и числом поменьше. Ширинский-Шихматов исключил из учебных программ философию. /107/ На вопрос, почему это сделано, он ответил исчерпывающе: "Польза от философии не доказана, а вред от нее возможен". Тогда же именно этот министр ввел в начальных и средних школах телесные наказания, дав повод злоязычному кн. А.С. Меншикову построить из фамилии министра каламбур: "Министерству просвещения дали сразу и шах и мат ".

Высшую школу реакция придавила так же, как и среднюю. В 1835 г. был принят новый университетский устав, который лишил университеты былой (с 1804 г.) автономии. Отныне хозяевами университетов стали правительственные чиновники - попечитель учебного округа (им часто по совместительству был генерал-губернатор) и министр, правомочный назначать и увольнять профессоров по своему усмотрению. Внутри каждого университета влиятельной и устрашающей фигурой стал инспектор - он, согласно министерской инструкции, должен был иметь "особенный и ближайший надзор за нравственностью" (т. е. благонамеренностью) студентов.

В борьбе с просвещением николаевские охранители руководствовались не только рассудком, но и эмоциями, которые были под стать их взглядам. Л.В. Дубельт, например, при одном упоминании имени Герцена буквально зверел, приговаривая: "У меня три тысячи десятин жалованного леса, и я не знаю такого гадкого дерева, на котором бы я его повесил". Шеф жандармов А.Ф. Орлов, провожая за границу друга, наставлял его: "Когда будешь в Нюрнберге, подойди к памятнику Гутенбергу - изобретателю книгопечатания и от моего имени плюнь ему в лицо. Все зло на свете пошло от него". Николай I не давал таких напутствий, но в ненависти к печатному слову он мог переплюнуть своего шефа жандармов. Самый дух николаевского царствования верно схвачен в реплике Фамусова из грибоедовского "Горя от ума": "Уж коли зло пресечь, забрать все книги бы, да сжечь!"

Словом, реакция наступала при Николае I повсеместно и всеохватно, стремясь подавить не только прямое сопротивление, но и любое прекословие абсолютной власти монарха. Это и был "апогей самодержавия".

См.: Тарле Е.В. Соч. В 12 т. М., 1959. Т. 8. С. 69.

В 1825 г. А.А. Аракчеев занимал посты, начальника Собств. Его императорского величества канцелярии, директора Военного департамента Гос. совета, Главного начальника военных поселений.

Полное собрание законов Российской Империи (ПСЗ). Собр. 2. Т. 1. С. 564, 566.

. Троцкий И.М. III отделение при Николае I. Л., 1990. С. 67.

Николай основной целью своего царствования считал борьбу с повсеместно распространившимся революционном духом, и всю свою жизнь подчинил этой цели. Иногда эта борьба выражалась в открытых жестких столкновениях, таких, как подавление Польского восстания 1830-1831 или отправка в 1848 войск за границу - в Венгрию для разгрома национально-освободительного движения против австрийского господства. Россия становилась объектом страха, ненависти и насмешек в глазах либеральной части европейского общественного мнения, а сам Николай приобретал репутацию жандарма Европы. Однако значительно чаще Николай действовал мирными методами. Император сознательно трудился над упорядочением социальной организации общества, видя в этом гарантию его стабильности. Так, исключительное значение имела проведенная по его инициативе под руководством М. М. Сперанского кодификация российского законодательства. Однако в отношении проблемы крепостного права дальше полумер, которые не затрагивали основ общественного устройства, дело не пошло. Идеальное общество представлялось Николаю построенным по модели патриархальной семьи, где младшие члены семейства беспрекословно подчиняются старшим, и за все отвечает глава семьи - отец, с которым он отождествлял самодержавного государя. Идеологическим оформлением этого идеала стала так называемая теория официальной народности, провозгласившая вечными и непоколебимыми основами бытия России три священных начала: православие, самодержавие и народность. Свое служение отечеству Николай воспринимал как высокую религиозную миссию и, руководствуясь этим убеждением, старался лично вникать во все детали государственного управления. Он ценил исполнительность выше компетентности и предпочитал назначать на руководящие должности военных, привыкших к строгой дисциплине и беспрекословному подчинению. В его царствование ряд гражданских ведомств получил военную организацию. Введение военного принципа в государственное управление свидетельствовало о недоверии царя к управленческому аппарату. Тем не менее стремление максимально подчинить общество государственной опеке, свойственное идеологии николаевской эпохи, фактически неизбежно вело к бюрократизации управления.

Это же стремление лежало в основе настойчивых попыток властей поставить под свой тотальный контроль идеологическую и духовную жизнь общества. Крайне подозрительное отношение самого императора к независимому общественному мнению вызвало к жизни такое учреждение, как Третье Отделение Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, игравшее роль тайной полиции, а также определило правительственные меры по ограничению периодической печати и тяжелый цензурный гнет, под который попадали литература и искусство того времени. Те же корни имело и двойственное отношение Николая к просвещению. Вдохновляемая им политика министерства народного просвещения (особенно под руководством С. С. Уварова) была направлена на преимущественное развитие специальных технических учебных заведений; именно при Николае I были заложены основы современного инженерного образования в России. В то же время университеты были поставлены под строгий административный контроль, количество студентов в них было ограниченным. Активное насаждение сословного принципа в системе образования консервировало и укрепляло существующую иерархическую структуру общества.

Царствование Николая I закончилось крупнейшим внешнеполитическим крахом. Крымская война 1853-56 продемонстрировала организационную и техническую отсталость России от западных держав, привела к ее политической изоляции. Тяжелое психологическое потрясение от военных неудач подорвало здоровье Николая, и случайная простуда весной 1855 стала для него роковой.

Николай I (1825 - 1855). Апогей самодержавия

александр реформа декабрист правление николай

Николай I вступил на престол после смерти своего старшего брата Александра I и в связи с отказом от престола второго брата цесаревича и великого князя Константина. Он жестоко подавил восстание 14 декабря 1825 года и первым мероприятием нового императора была расправа с восставшими. Император Николай I во все свое царствование помнил «своих друзей 14-го декабря” (так он выражался о декабристах). Лично знакомый с их делом, сам участвуя в допросах и следствии, Николай имел возможность вдуматься в обстоятельства дела.

Первое, что он вынес из своего знакомства с делом, было заключение о неблагонадежном настроении всего дворянства. Поэтому он не слишком доверял дворянству и подозревал дворян в стремлении к политическому господству в государстве. Править при помощи и посредстве дворянского сословия, как правила, например, Екатерина II, Николай не хотел, страшась за полноту своей власти. Потому он постарался создать вокруг себя бюрократию и править страною посредством послушного чиновничества, без помощи дворянских учреждений и деятелей. При императоре Николае была значительно усилена централизация управления: все дела решались чиновниками в министерских канцеляриях в Петербурге, а местные сословные учреждения превратились в простые исполнительные органы министерств.

С другой стороны, император Николай из дела декабристов убедился, что желание перемен и реформ, которое руководило декабристами, имело глубокие основания. Крепостное право, отсутствие хорошего свода законов, пристрастие судей, произвол правителей, недостаток просвещения, словом, все то, что стремились уничтожить декабристы, было действительным злом русской жизни. Император понял, что правительство само должно исправить эти недостатки и законным путем начать реформы. К таким реформам Николай сразу же показал свою готовность - при условии незыблемости самодержавного строя, на который покушались декабристы.

Централизация власти

«Апогей самодержавия» - так называют время Николая I. Действительно, каждый день своего 30-летнего царствования Николай использовал для того, чтобы всемерно укреплять самодержавный режим. Царствование Николая - период наивысшего расцвета абсолютной монархии в ее военно-бюрократической форме.

Недоверие к окружению, а также представления Николая об обязанностях монарха привели к сверхцентрализации власти в руках лично императора. Николай хотел во все мало-мальски важные дела вникать самостоятельно и руководить всеми процессами на территории империи. Следствием этого стало стремительное разрастание Собственной Его Императорского Величества Канцелярии. Параллельно с ростом влияния Канцелярии идет процесс разрастания ее штата и дробления ее на отделения. Всего начитывалось 6 отделений.

I отделение: все личные дела монарха и надзор за административным аппаратом.

II отделение: кодификация законов (руководство поручено М.М. Сперанскому). Также наблюдение за соответствием законов и хранение их.

III отделение: политическая полиция. Придан Корпус жандармов. Самое обширное отделение. Делилось на Экспедиции.

1. Политический сыск и следствие. (Ежегодные отчеты о нравственно-политическом состоянии общества).

2. Государственные преступления неполитического характера (изготовление фальшивых денег, должностные преступления). Дела по расколам и сектантам.

3. Наблюдение за иностранцами, находящимися в России (~ аналог контрразведки).

4. Борьба с природными катаклизмами и крестьянскими бунтами. Давала информацию о взаимоотношениях помещиков и крестьян, пытались пресечь злоупотребления помещиков. Т.о. стремились к поддержанию порядка в империи.

5. Цензура, преимущественно театральная (кроме того, почти все ведомства имели в николаевское время свои цензуры).

Численность III отделения небольшая (~ 40 человек), но имело много добровольных и платных помощников. В каждой губернии III отделение представлял офицер с жандармской командой.

IV отделение: благотворительность (учреждения Ведомства Марии Федоровны - вдовствующей императрицы) - женские учебные заведения, больницы, богадельни. Возникло в 1828 г., после смерти Марии Федоровны.

V отделение: (временное, 1836-56 гг.): подготовка и проведение реформы государственных крестьян (во гл. с П.Д. Киселевым)

VI отделение: (временное, 1842-45 гг.): подготовка административной реформы на Кавказе.

Наибольшее значение имело «Третье отделение» - управление тайной политической полиции.

В конце 1826 года был создан секретный комитет (известный под названием «комитет 6 декабря 1826 года») для разбора бумаг императора Александра и вообще «для пересмотра государственного управления». Работая в течение нескольких лет, этот комитет выработал проекты преобразования как центральных, так и губернских учреждений.

Первым из них был проект сословной реформы. Комитет предложил установить такой порядок, при котором дворянство приобреталось бы только наследственно, по праву рождения, и по «высочайшему пожалованию». А для чиновников, купцов и буржуазной интеллигенции новые сословия - «чиновных», «именитых» и «почетных» граждан, которые освобождались бы, как и дворяне, от подушного оклада, рекрутского набора и телесных наказаний. Комитет разрешил помещикам освобождать крестьян не только с землей, но и без земли, причем все освобожденные крестьяне должны были образовать еще одно сословие - «вольноотпущенных земледельцев».

Второй проект «Комитета 6 декабря» предусматривал административную реформу. Государственный совет сохранял лишь законосовещательные функции при царе, а Сенат разделялся на Правительствующий (высший орган исполнительной власти) и Судебный.

В годы правления Николая был составлен «Свод законов Российской империи» - кодекс всех существующих к 1835 г. законодательных актов.